スペシャライズド・Sワークスエートス2インプレッション|「変われないもの」はどう変わったか

安井行生

- 2025年10月31日

INDEX

2020年に登場した初代エートスは、ディスクロードながらフレーム重量600gを軽々と下回ったことで世に衝撃を与えた。空力を完全無視し、ダウンチューブにはロゴを入れず、ハイエンドバイクでありながらプロには供給されないという、異例づくしの一台だった。そんなエートスがついにモデルチェンジ。スペシャライズド・ジャパンにて行われたローンチイベントに参加した安井行生がその存在を考える。

難しいモデルチェンジ

近年類を見ないほど難しいモデルチェンジだったろう。2代目エートスである。

初代エートス開発の指揮を執ったのは、自転車界の鬼才と呼ばれるピーター・デンク。1990年からフレームの設計を始めた彼は、1995~2007年にスコットと契約し、数々のMTBフレーム、CR1やアディクトなどの軽量フレームを手掛ける。2008~2014年にはキャノンデールやGTを擁するCYCLING SPORTS GROUPと手を結び、スーパーシックスエボ(初代と2代目)を設計。ロードバイクだけでなく、様々なMTBをサスペンションシステムから作り上げた。キャノンデールで7年を過ごした後、2014年にスペシャライズドと契約を交わす。ターマックの開発にも関わっていたというが、プロジェクトリーダーとなって最初から最後まで手掛けたのは初代エートスが初である。

そもそも、エートスは企画ありきのバイクではなく、デンクによるリサーチプロジェクトとして始まった。詳細は不明だが、「ロードフレームから一切の無駄をなくすとどれほど軽くなるのか」というような技術的チャレンジの一環だったのかもしれない。どのような経緯があったのかは知る由もないが、それが社内で正式プロジェクトに昇格し、形になって市場に放たれた。エートスの出自は特例だったのだ。

設計も異色だった。空力性能は完全無視でチューブ形状は真円。ハンドル周りのブレーキホース、変速用ケーブルは今どき外装。シートポストは27.2mm径の真円タイプ。空力性能が必須科目になった現在にあって、異例な作りである。最軽量の塗装でサイズ56のフレーム重量が585g。サイズ49なら550g。そんな数字も、にわかには信じがたいものだった。

カラーリングにも驚かされた。ロゴは最小限。フレークの細かい上品なシルバー、高級感のあるブロンズカラー、ピンク~ゴールドの偏光性塗装など、それまでのスペシャライズドでは考えられないカラーを纏っていた。発表のだいぶ前から、「スペシャがターマックとは別ものの軽量車をやっているらしい」という噂は聞いていたが、ここまで振り切るとは思わなかった。

その出自、そのコンセプト、設計的特徴、カラーリング。なにもかもが異例づくしだった初代エートスは、非常に大きな話題を振りまいたものの、販売的にはターマックに大差をつけられる。その難解なコンセプトを理解する人は少なかったのかもしれない。

もしかしたら一代きりで終わってしまうのでは……。そんなことも予想していたが、初代のデビューから5年、無事に2代目のエートスが発表された。

何も足せない、何も引けない

冒頭で「難しいモデルチェンジだ」と書いたのは、主に技術的な理由による。

初代エートスが発表された当時、デンク氏にインタビューをした際、彼はこのように語っている。

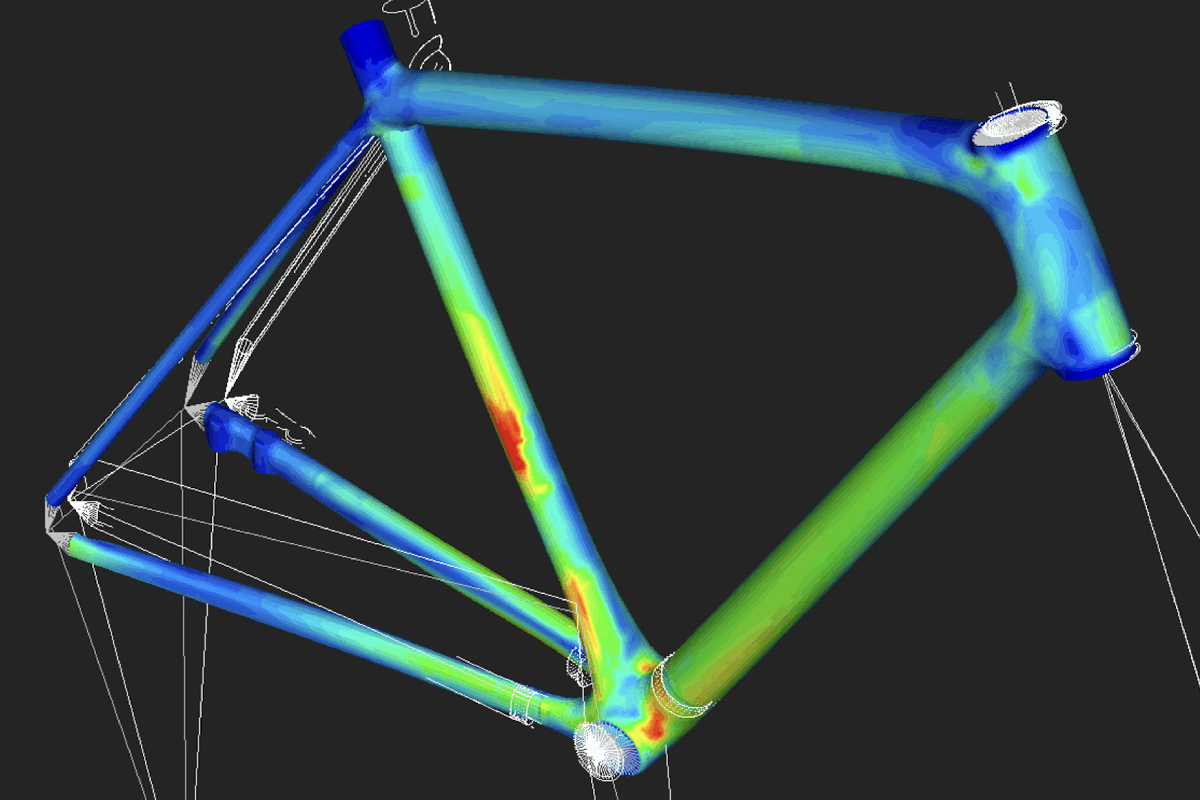

「最初は、ラボで負荷をかけてたわんでいるフレームを手で触り、微かな変形を感じ取ることから始めました。1時間ほどフレームを触り続けたこともありましたね」

「その結果、今まで最も剛性が高くなると思われていたフレーム形状が間違っていたことが分かったんです。多くのフレームは、トップチューブが細すぎると思います。それらはダウンチューブの直径を大きくすることで高い剛性を確保していますが、我々はトップチューブとダウンチューブのバランスを最適化すると、フレームの剛性がさらに高まることを突き止めました」

「我々がこれまで用いてきたFEA(有限要素解析=対象物に外力が加わると、どのように変形するのかを解析する手法)は、90%が間違っていたんです。FEAで正しく解析を行うには膨大な数の前提条件を正しく設定しなければなりませんが、その前提条件が間違っていれば、当然ですが間違った結果になってしまいます。かつてシミュレーション結果と実際のフレームで行った試験の結果を比較する調査を行ったことがあるんですが、ほとんどのケースで一致しませんでした」

研究の中で、フレームの核心的な秘密を握ったことがうかがえる言葉である。素材を変えて剛性アップ、積層を工夫して軽量化、CFDを回してCADをちょちょいとイジって空力アップ、そういう枝葉要素の改良とはレベルが違うことが分かる。

その結果、エートスのフレーム形状は、「快適性を高めるためにアッパーライン(トップチューブ~シートステー)を細く、剛性を高めるためにパワーライン(ヘッド~ダウンチューブ~チェーンステー)を太くする」という、従来のセオリーとは異なるものとなった。

エートスはトップチューブが太く、ダウンチューブはハンガーに近づくにつれて細くなっている。リヤ三角は近年稀なほど華奢であり、特にチェーンステーはスチールフレームほどの太さしかない。上を細くソフトに、下を太く硬く、というお決まりとは完全に逆なのだ。

無駄を排して排して排した結果たどり着いた形状。これは、何万年何億年をかけてたどり着いた木の幹や木の葉、魚の流線形や動物の骨の形状に近い存在と言えるかもしれない。葉っぱや魚が5年でモデルチェンジするなんて聞いたことがない。しかも、デンクは現在、スペシャライズドを離れている。「難しいモデルチェンジ」の理由はそこである。

無駄がないものからそれ以上なにかをそぎ落とすことはできない。かといってエートスの車両コンセプトを考えると、何かを足すこともできない。

引けもしないし、足せもしない。それがエートスなのだ。

それをどう変えろというのか。任された人は頭を抱えたことだろう。

時代を鑑みた小変更

2代目のエートスには、その苦労の痕跡が見て取れる。

基本的な形状は不変だ。中途半端にエアロ形状を取り入れてしまわないかと心配していたので、ひとまず安心だ。モデルチェンジのテーマは「エートスの走りを洗練させ、それをより多くのライダーに届ける」だという。主な変更点を以下に列挙する。

ケーブルが内蔵となり、Sワークスとプロ完成車には新設計の一体型ハンドルが付く

タイヤクリアランスを35Cまで拡張

ヘッド長が8㎜~15㎜(フレームサイズによって変動)も長くなった

フレーム重量は595g(最軽量塗装の56サイズ、初代+10gで、これはヘッドが長く太くなったことと、タイヤクリアランス拡張によるフレーム形状変更によるもの)

要するに、変化したのは時代性を反映した点のみということだ。

スペシャライズド・ジャパンによって行われた正式発表前の試乗会には、比較用に旧型も用意されていた。ここからは旧型と比較しながら新型エートスの印象を記す。

変わらず稀有な存在

「フレーム重量は500g台」というスペックから想像するような危うさはなく、剛性感にも挙動にもしっかり感がある。ターマックのようなキレキレの鋭さはないが、大トルクでのダッシュ、スプリント的な加速、激坂をよじ登るようなダンシングでは強靭だ。とはいえ脚を刺すような剛性の高さはなく、ペダリングはスムーズで軽やか。登坂での軽快感は素晴らしいの一言で、高めのケイデンスでダンシングするとフレームの変形とペダリングが綺麗にシンクロする。

以上のようなエートス2の印象は、初代と軌を一にするものだ。変わったと感じたのは挙動、主にジオメトリ起因と思われる変化である。

先代のハンドリングはシャープで、破綻はなかったが安定感が絶大というタイプではなかった。それがヒルクライムでの軽快感につながっていたのだが、新型はジオメトリ微変(ヘッド角がわずかに寝て、BBハイトが低くなり、フォークオフセットが大きくなり、ホイールベースが伸びた)の影響か、ハンドリングに落ち着きが出て安心してバイクに体を預けることができるようになった。それがゆえに、最初は「坂での反応性が落ちた」と感じたが、よくよく観察してみるとそれは落ち着いた挙動が感じさせた錯覚であり、むしろ高負荷域への対応力は増している。

基本的な走りの方向は不変。動的性能は維持しつつ、ジオメトリを安定志向に寄せ、挙動に落ち着きが出ていた。「変えられないモデルチェンジ」としては上手いブラッシュアップだと思う。

旧型→新型の変更で見逃せないのがヘッドチューブの延長だ。小さいサイズではそれほど目立たない(49サイズでは5mm延長)のだが、大きいサイズでは13~14mmも伸びており、スタック換算では15mmも大きくなっている。これはエートスとして正しかったのか。賛否が分かれるところだろう。

ともあれ、初代のときから、「ホビーサイクリストにとって百害あって一利くらいしかない極端な空力設計を無視し、エアロの束縛から解き放たれたエートスは、一般サイクリストにとっての理想的なスポーツバイクになる」と思っていたので、必要最小限の変更点のみで命脈をつないだことはなにより嬉しい。これは業界トップを行くスペシャライズドにしかできない芸当であり、「レーシングバイクにアマチュアが乗るという矛盾」を解消することができる数少ない存在である。

S-Works Aethos 2 SRAM RED AXS

1,760,000円

- 特徴:595gのFACT 12rフレームに、SRAM RED AXSと最新のRoval Alpinistコンポーネントを搭載した最軽量モデル。

- 重量:5.98 kg (56cm)

- コンポーネント:SRAM RED AXS E1 (パワーメーター付)

- ホイール:Roval Alpinist CLX III

- コックピット:Roval Alpinist Cockpit II

フレームセット S-Works Aethos 2 Frameset – FACT 12r Carbon

770,000円

- サイズ:49、52、54、56、58

- カラー:GLOSS BLUE + BLACK INK WASH / CHROME、RTP RAW CARBON / PREMIUM FJORD METALLIC、GLOSS SILVER BLURRED IMPASTO / BLACK PEARL、SATIN BLACK INK WASH / PEARL / SHADOW SILVER

- フレーム重量:595g

問:スペシャライズド・ジャパン https://www.specialized.com/jp/ja

SHARE