まんが家夏福の、「新水戸八景めぐり!」|夏福ゆるポタエッセイ vol.18

Bicycle Club編集部

- 2025年09月28日

INDEX

茨城エリアを中心にサイクリングを楽しんでいる、まんが家の夏福さん。今回は、茨城県水戸エリアの「新水戸八景」を走ってきた様子をレポートします。

「新水戸八景」を巡ります!

今回は茨城県水戸市の「新水戸八景」を巡ります!

八景とは?

「その地を代表する優れた8カ所の景色を選ぶ風景評価の様式」で、中国の瀟湘(しょうしょう)八景がその始まりです。

日本では近江八景や金沢八景など各地で八景が選定されており、茨城県にも水戸藩第9代藩主の徳川斉昭公が選んだ水戸八景があります。これは水戸藩領内の景勝地を八つ選んだものなので、現在は4市と2郡に点在しています。

昔、ロードバイクに乗り始めた頃に水戸八景を知り1度巡ったことがあるのですが、約90kmと自転車ではほどよいロングライドとなる距離で楽しめました。水戸八景を巡って美味しいグルメも堪能できるサイクルイベントも毎年開催されていたようで、あちこちに目的地があるのが自転車向きですよね。

その水戸八景にちなんで、平成8年に市民からの公募、投票によって新たに選ばれたのが今回巡る「新水戸八景」なのですが、現在の水戸市内から選定されていることもあり約30kmほどとゆるポタ企画にピッタリの距離なんです。

八景の選定には瀟湘八景に倣って「○○晴嵐」「〇〇晩鐘」など、前半に土地の名前が入り後半に事象や事物を組み合わせている伝統的なものと、その土地の名所を選んだものがあり、近年選定されたものでは後者が多いようで「新水戸八景」もこのパターン。選びきれなかったのか1カ所に2つの名所が選ばれているところもあり自由だなと感じました。

- 偕楽園と千波湖周辺

- ダイダラボウと大串貝塚ふれあい公園

- 水戸芸術館

- 弘道館周辺と水戸城の壕

- 水戸市森林公園と楮川ダム

- 大塚池公園

- 備前堀

- 保和苑と周辺史跡

ダイダラボウと大串貝塚ふれあい公園からスタート!

新水戸八景エリアマップでは上記の順で紹介されていますが、効率よく自転車で巡れるルートを考えまずはダイダラボウと大串貝塚ふれあい公園からスタート。最寄駅は鹿島臨海鉄道鹿島線の常澄駅になります。

大串貝塚ふれあい公園は名前の通り貝塚があり、文献に残る最古の貝塚なのだそう。

その昔、発見された大量の貝殻に「巨人が海に手を伸ばし貝をとって食べた跡」という伝説が生まれ、その巨人伝説にちなんで作られたのが公園内に鎮座しているダイダラボウの像なんです。

いくら大量ったって貝だけで満たされる…?貝、絶滅しちゃわない?野菜は??

公園内にはその他にも縄文時代の住居を復元したものや、新水戸八景の立派な記念碑も設置されていました。

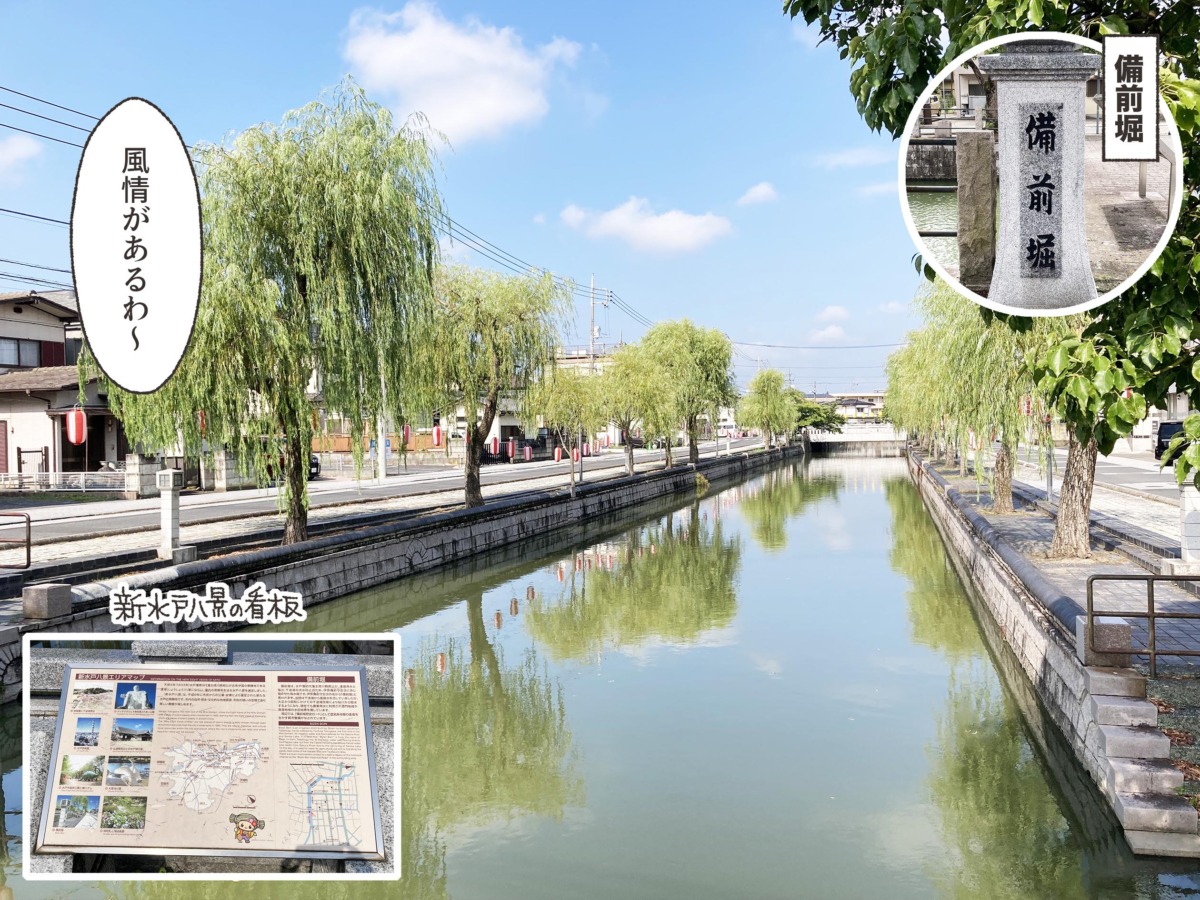

公園から約6kmほど走り備前堀へと到着。水戸藩初代藩主の徳川頼房公の時代に整備された用水路で現在でも農業用水として利用されています。風情のある感じで素敵です。

道明橋の上に新水戸八景の看板が設置されていました。大串貝塚ふれあい公園の記念碑以外はこの看板で統一されています。個人的には石柱などの目印があるとテンションが上がるのですが、近年選定された八景ではあまり見かけないですね。

川沿いを走っていると江戸街道起点の石柱を発見。

江戸時代に定められた五街道に準ずる脇街道のひとつの水戸街道。千住まで116kmのその起点がここになるようです。昔の人はここから江戸へ…と当時の移動手段で考えて気が遠くなりましたが、自転車ならいけるな、などと思ってしまいました。旧街道をなぞる旅もおもしろそうですよね。

水戸の銘菓「吉原殿中」!

さて、次に向かう前にここでお昼を食べよう!と水戸黄門でおなじみの徳川光圀公が食べたと言われる水戸藩らーめんを提供しているお店にウキウキ向かったのですが、安定の夏福あるあるで臨時休業。お店の前でしばらく途方に暮れる。

気を取り直して御菓子司、油屋老舗さんにやってきました。

水戸の銘菓「吉原殿中」を購入。パフ状になったお米と水飴、きな粉などを使用した素朴なお菓子です。江戸時代、水戸藩の女中であった吉原が農人形に供えたご飯で作ったのが始まりだそうで、現在も何軒ものお菓子屋さんで製造販売されています。油屋老舗さんはなんと天保元年創業!

こちらの殿中は初めていただいたのですが、水飴ときな粉の量が多めで贅沢なお味でした。その他にもサイクリング中に食べられそうなお菓子をいくつか購入しましたよ。少々多めに。お昼を食べてないので…。どれもとてもおいしかったです。

2.5kmほど走って弘道館周辺と水戸城の壕に着きました。

弘道館は徳川斉昭公によって創設された藩校です。見学は有料になりますが、この壁の向こうは昔にタイムスリップしたかのような空間が広がっています。

建造物や歴史的な資料など見どころがたくさんあるなか「そこじゃないだろ」と言われそうですが、湯船はなく傾斜がついた床の真ん中に排水用の溝だけがある湯殿と、絶対にOBできない畳のトイレが個人的には注目スポットです。

弘道館の目の前には復元された水戸城の大手門がそびえ立っています。

少し離れたところにある三の丸の空堀。

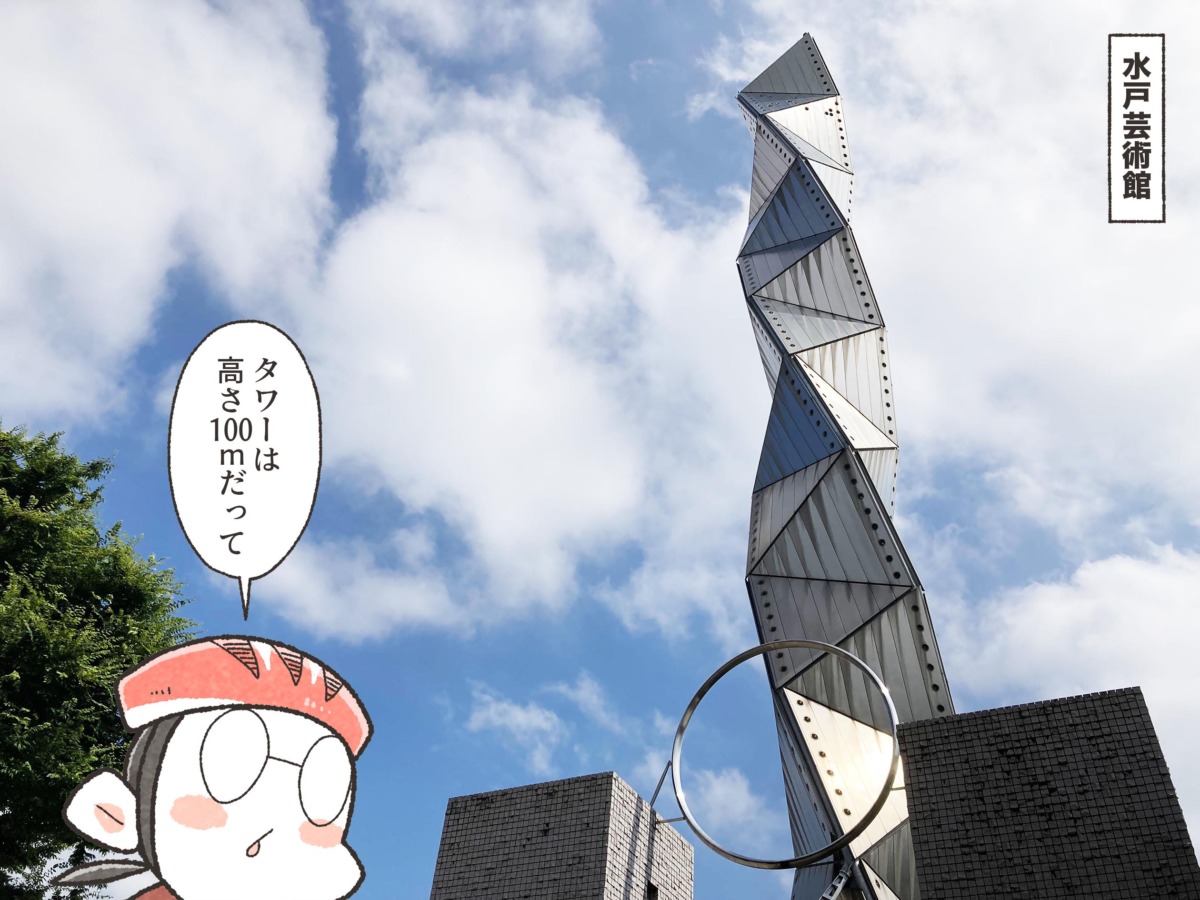

お次は空堀から1kmほどにのところにある水戸芸術館。特徴的なタワーが目印です。このタワーは水戸市の市政100周年を記念して建設されたもので、高さは100m。市政100周年に由来しています。

水戸芸術館から2kmほど走って保和苑に到着。

大悲山保和院桂岸寺の庭を愛した徳川光圀公が「保和園」と名付けたのが始まりだそう。敷地内の墓地には黄門様でおなじみの助さん格さんの、格さんのモデルとなった安積澹泊(あさかたんぱく)のお墓もあります。「格さんの墓」と矢印とともに書かれた看板が所々に立っていました。助さんのお墓は別のところのようです。

水戸市森林公園と楮川ダムへ

次に向かうは水戸市森林公園と楮川ダム。

保和苑からは8kmほどと少し離れているのと、ダムということもあって途中には坂もあります。この選定場所は他と比べて結構な広範囲で、森林公園と楮川ダムはひとつにまとめられているものの5kmほど離れています。自由だ。

楮川ダムは河川を堰き止めて作られたダムではなく、5kmほど離れた那珂川から取水した水を導水管で運んで貯めているダムだそうで全国的にも珍しいタイプなんだとか。

森林公園へも坂を登ります。だからという理由ではありませんが今回はパスしました。広大な公園の敷地内には様々な恐竜の像が立っていて楽しいですよ。

ダム湖をぐるっと囲むように走ったあとはビューーンと坂を下り4.5km先の大塚池公園へと到着です。

街中にある公園で、池の周囲2.6kmは遊歩道が整備されています。細い遊歩道っぽいけど自転車は入ってもいいのだろうか…置いていけないから押し歩きなら…とウロウロしていたら「自転車で走行する人は歩行者の安全に十分注意をはらって通行してください」と看板がありました。いいみたいです。

池のギリギリまで住宅が建っていて、朝起きてカーテンを開けたら窓の外一面が水面なんて素敵やん…などと思いながらのんびり一周しました。水鳥の聖地でもあり冬には白鳥も飛来するんですって。

最後は偕楽園と千波湖周辺へ

最後となりました偕楽園と千波湖周辺です。大塚池公園からは7kmほど走ります。日本三名園のひとつである偕楽園は、徳川斉昭公によって造園されました。広大な園内には約3000本の梅が植えられていて春には白やピンクに彩られます。眼下には千波湖が広がり、湖の周囲約3kmは散歩やジョギングを楽しむ人に人気のスポットです。

湖のほとりに千波湖八景と書かれた看板がありました。

これは徳川光圀公が選定したもので、どうやら八景のうち半分は湖側から舟に乗って見た景色になっているようです。移動距離はそうでもないものの難易度は高めですね。ボートやスワンの貸し出しがありますよ。

余談ですが…恥ずかしながら私は歴史は全くと言っていいほど詳しくなく、茨城県で暮らす前は「茨城県といえば水戸黄門」くらいの知識(ともいえないもの)しかありませんでした。偕楽園もはじめは黄門様が作ったと思っていましたし、史跡も黄門様ゆかりの場所ばかりなのだと勘違いしていたんです。初めて偕楽園に訪れた時には「ここから黄門様も千波湖を眺めていたのか…」などと大間違いな感想を抱いたりしていました。

それが、暮らしていくにつれいろいろと見聞きした結果どうやら違うみたいだぞと気づき、歴代の藩主を調べたら、偕楽園を作った斉昭公と光圀公の年代は擦りもしておらず驚きました。勘違いがすぎる年代の差。最近でも自転車で走っては知らない史跡を発見したりと、この歳になっていろいろと学ぶことができて楽しいです。

広くきれいな遊歩道。自転車は歩行者に気をつけて走行します。途中にはなんとダイダラボウの文字が掘られた石柱が。千波湖はダイダラボウが作ったという伝説があるようです。

ぐるりと一周回って水戸駅へ移動しサイクリング終了。約35kmとなりました。

全国に新旧小規模なものも含めて各所で八景が選定されていて、調べてみると意外に身近にあったりもするので自転車で巡って見るのはどうでしょうか。

古いものは今ではあまり人が訪れないような場所にあったりと、普段は走らない道などが知れて楽しいですよ。

▼いままでの連載はこちらから▼

SHARE

PROFILE

Bicycle Club編集部

ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。

ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。