アメリカ最大のハイカーズイベント「TRAIL DAYS」で見つけた、ロングトレイルの真髄

WILDERNESS 編集部

- 2025年08月08日

INDEX

アパラチアントレイル沿いの町で毎年開催されるトレイル・デイズ。

現地では有名だが、詳細についてはまだ日本に紹介されていない。

その正体に迫るべく、3日間のイベントに参加した。

編集◉PEAKS編集部

文◉根津貴央

写真◉勝俣 隆、根津貴央

イラスト◉竹田匡志

出典:WILDERNESS(No.3)

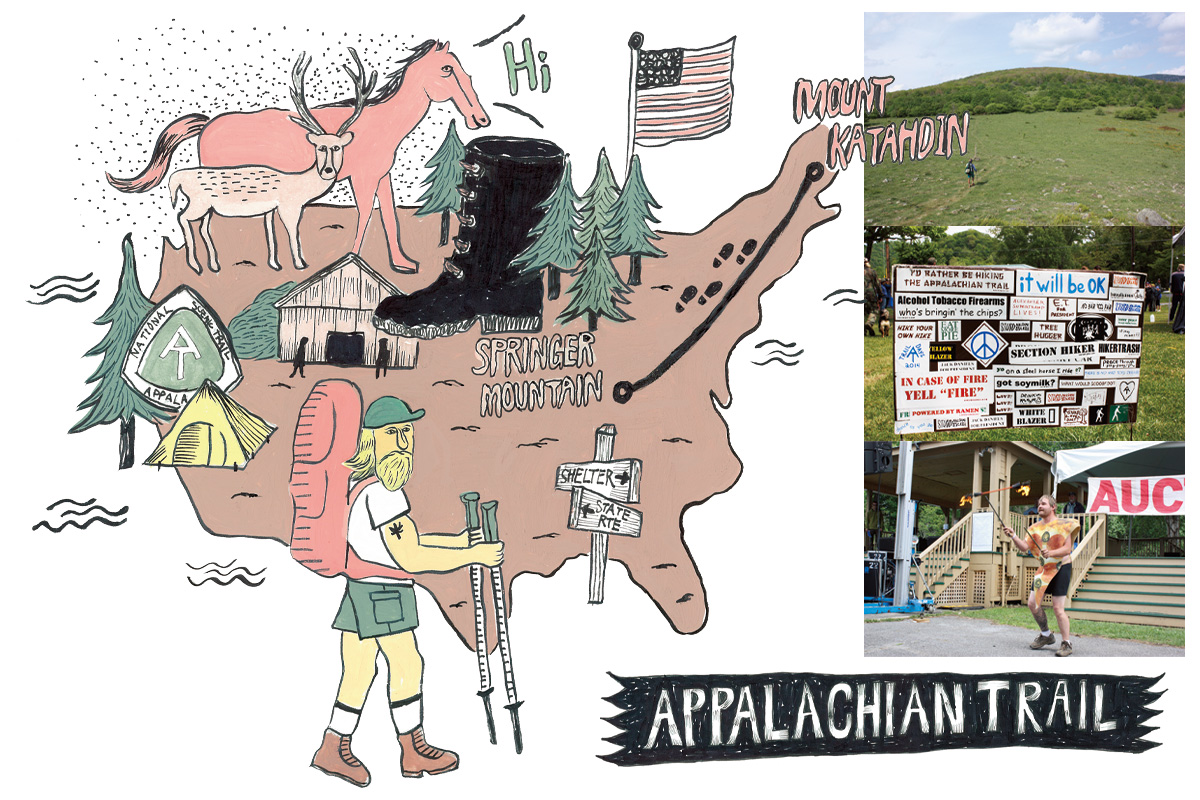

アパラチアン・トレイルとは?

アメリカ三大トレイルのひとつで、南のジョージア州から北のメイン州にかけて14州にまたがる総延長約3,500kmのロングトレイル。アパラチア山脈に沿って南北に走っている。1968年に、アメリカ初の「ナショナル・シーニック・トレイル」に指定された歴史あるトレイルである。すべてを一度に歩くスルーハイカーの多くは、北部の雪を避けるべく春に南端をスタートして北上する。4月ごろにスプリンガー・マウンテンをスタートし、9月~10月にかけて北端のマウント・カタディンにたどり着く。要する期間は5~6カ月が一般的だ。トレイルは緑が豊かで樹林帯が多いのが特徴。

田舎町がハイカーで埋め尽くされる。驚喜と興奮、恍惚の3日間

ロングトレイルを歩くこと。額面通り受け取るならば、それはただのハイキングである。しかしアメリカにおいて、その行為は歩くこと以上の意味をもつ。いったいそれはなんなのか。その実体を探るべく訪れたのがアパラチアン・トレイル(以下AT)のトレイル・デイズである。

開催地は、バージニア州南部のダマスカス。この町はAT上にあるため、トレイルの全行程を一気に歩く人(スルーハイカー)は、必ずここを通過する。そしてこの町で、毎年トレイル・デイズという3日間にわたるフェスティバルが開催されている。1,000人にも満たない人口の町に、数千人もの人が押し寄せるビッグイベントなのだ。

メイン広場には何十ものアウトドアブランドがブースを構え、ステージではオークションやハイカーが一芸を披露するタレントショーを開催。音楽のライブもあれば、ホールでのトークショー、フィルムの上映会もある。さらにはホットドッグとケーキの大食い競争も。応募者のなかから抽選で5名ずつ選ばれて競い合う。僕も遊び半分で応募したのだが、みごと当選。ケーキの部に臨んだのだが、大した見せ場をつくることもなく敗退した。そしてトレイル・デイズ最大のイベントが、ハイカー・パレードである。その名のとおり、ハイカーが町を練り歩くものなのだが、参加者は全員スルーハイカー。しかも今年歩いている人だけではなく、歴代のハイカーたちが集結。1994年組や2000年組、2012年組など、それぞれが各地から集まり、その光景はさながら同窓会である。

静かで平穏な町が3日間だけフェスティバルの町になる。ハイカーならば一度は訪れるべきイベントだ。

アパラチアン・トレイルが愛される3つの理由

道を作りさえすれば自ずと人が歩くようになる……そんなことはあり得ない。そこにあるのは必然性。なぜ多くの人がATに憧れ、足を運ぶのか?

1.支える人々の存在:ハイカーが喜んでくれること。それがいちばんの目的

「このトレイルを歩くことは、40年間あたためてきた夢なんだよ」。ウッドチャック・ホステルのオーナー、ウッドチャックさんの言葉を聞いて、僕は驚いた。いったいATのなにが、人をそこまで惹きつけるのだろうか。

僕は、いちハイカーとしてATをとことん楽しむという当初の目的よりも、ATの魅力の理由に迫ることのほうに興味を抱いた。そして、自ら歩き、たくさんの人から話を聞くことで、その理由が浮かび上がってきた。

ひとつ目は「支える人の存在」である。アウトドアメーカー、ホステル、トレイル・マジック、教会をはじめ、さまざまなサポーターがいる。たとえば、トレイル・デイズに出店しているメーカーの数々。当然ながら商品を売ることを目的にしていると思っていた。しかし、そうではなかったのだ。グラナイトギアは、あらゆるブランドのギアの修理を請け負い、さらにはオーナー自らがハイカーに食事を振る舞っていた。シックスムーンデザインはハイカーと良好な関係を築きたいと言い、トレイル維持のために売上げの5%を運営団体のATCに寄付している。

「ハイカーは審美眼を持っているからね。リアルな声を聞きたいんだよ」と語るのはヘネシーハンモックのオーナー。「この町にハンモックを送ってくれ」というハイカーのわがままな要望にも応えているそうだ。

また、格安の料金で宿泊できるホステルの存在も特徴的だ。冒頭のウッドチャックさんは2012年にATを踏破した後、ハイカーを援助したいと強く思い、トレイル沿いの町に引っ越してきて今年からホステルを始めたという。無償でのサービスという選択肢もあったが、ずっとハイカーを支えていくためにもきちんとビジネスとして成立させたいと語っていた。

すべてはハイカーのため。みんな、このスタンスをもっているのだ。

SUPPORTER-1:メーカー

トレイル・デイズに参加していたヘネシーハンモックのトムさん(右上)、シックスムーンデザインズのロンさん(右下)、グラナイトギアのロブさん(左)。この3社をはじめ、さまざまなメーカーがハイカーをサポートしている。

SUPPORTER-2:ホステル

ウッドチャックさん(左)は、今年からダマスカスにホステルをオープン。今回泊まったが、日本人ハイカーも歓迎しているとのこと。ウッズ・ホール・ホステル(右上)は、オーガニックな料理を振る舞ってくれる居心地のいいホステル。

SUPPORTER-3:トレイルマジック

トレイルには、ときどき食べ物や、飲料の入ったクーラーボックスが置かれている(左)。それがトレイルマジックだ。キング・オブ・ザ・ヘルさん(右)は、2012年のスルーハイカー。友達に会うためにトレイル・デイズに参加したあと、ハイカーのためにトレイルマジックをしている。

SUPPORTER-4:教会

教会の人たちが食事を提供してくれることもめずらしくない。牧師さんのありがたい話を聞き、感謝の気持ちをもって食事をいただく。食べきれないほどのごちそうが、疲れたハイカーを元気づける。

2.しっかりした運営:国と民間が責任をもって守る。そこにあるのは“誇り”

ふたつ目は「しっかりした運営」である。ATは、アメリカ合衆国国立公園局が管轄し、ATCやトレイル・クラブなどのボランティア団体が維持・管理を行なっている。国と民間が手を組み、トレイルを守っているのだ。

とくにハイカーにとって身近な存在であるのが、トレイル・クラブのスタッフたち。31ものクラブが、それぞれ担当セクションを持ち、メンテナンスを手がけている。標識が多いおかげで迷う心配はないし、足場も悪くないので歩きやすいし、シェルター(小屋)やトイレもキレイなので快適にすごすことができる。管理が行き届いているからこそ、ハイカーも安心して歩き続けることができるのだ。

僕も何度もボランティアの方々に出会った。なかでもトイレのメンテナンスのシーンは印象的だった。1〜2年おきに大規模な掃除をするらしいのだが、ちょうどそのタイミングだったのだ。みんなで床を持ち上げ、汚物を分解する木屑を総入れ替えする。骨の折れる作業であることはいうまでもない。それを仕事としてではなく、ボランティアとしてやってくれているのだ。頭が下がる思いである。「自分がいま気持ちよく歩けているのは、この人たちのおかげなんだ」と実感した瞬間でもあった。

では、そういったスタッフを駆り立てるモチベーションはなんなのか。それは、ATへの愛着や誇り、ハイカーに対する優しさやリスペクト。このスタンスこそがポイントなのだ。

たしかに、ATはすばらしい仕組みで運営されている。しかし、それがすべてではない。仕組みを作ればトレイルが機能するわけではなく、重要なのはそこに携わる人がどういう思いで取り組んでいるかである。結局は、人なのだ。

COLUMN:アパラチアン・トレイル・コンサーバンシー(Appalachian Trail Conservancy)

ウエストバージニア州のハーパーズフェリーに本部を置く、アパラチアン・トレイルの維持・管理を担っている団体(ATC)。1925年に設立され約90年の歴史をもつ。

現在、3,500kmに及ぶトレイルのメンテナンスを、31のボランティア組織(トレイル・クラブ)とともに手がけている。

ボランティアによって運営されているため、ホームページ上でも寄付やボランティアの募集を行なっている。加えてボランティアにフォーカスしたコンテンツも多数掲載。スタッフへの尊敬の念や大切にする気持ちが伝わってくる内容であり、AT がどうやって支えられているかを知る上で貴重な資料でもある。AT に興味がある人は、ぜひ一度チェックしてみてほしい。

3.良識あるハイカー:トレイルはみんなのもの。感謝しながら歩いている

ATが愛される理由の最後は「良識あるハイカー」だ。今回の旅で、僕はたくさんのハイカーと出会い、話し、多くの時間をいっしょにすごした。もちろん、たくさんとはいっても年間数千人が歩くATだけに、ほんの一握りではある。でも、そこで感じたのはハイカーの大人度、自立度の高さである。年齢に関係なく、立ち振る舞い、礼儀、マナーなど、想像以上にちゃんとしていたのだ。人に対してもそうだし、トレイルに対してもそうだった。

なにを基準にそういっているのか。僕はアメリカ西海岸のロングトレイルであるパシフィック・クレスト・トレイル(PCT)を数カ月にわたって歩いた経験がある。それと比較して感じたのだ。PCTは、もっとやんちゃな人が多かった。ヒッピー的な感じと言ったらいいだろうか。『Into the Wild』という映画の影響もあるのだろう。この映画は、主人公の青年がすべてを捨てて放浪の旅にでるストーリーで、PCTも舞台の一部に含まれているのだ。

別にどっちがいいとか、そういう良し悪しについて言いたいわけではない。単純に違いがあると感じたのだ。でも、その違いが、多くの人がATに足を運ぶ理由であるとも思うのだ。歩く人が多いこともそうだが、宿泊場所となるシェルターの存在もあって、自ずとATでは人と会う機会、話す機会、なにかをシェアする機会がたくさんある。孤独や不安を感じることが少なく、不測の事態になったとしてもひとりじゃないという安心感があるのだ。

今回、多くのハイカーにATの魅力について聞いたのだが、自然や景色のすばらしさ以上に“人との出会い”を挙げる人が多かった。それがATならではの魅力なのだろう。

日本人ハイカーに直撃インタビュー。“おもてなし”を受けて感じたロングトレイルの魅力

──ATを歩こうと思ったきっかけは。

勝俣隆さん(以下「勝」):仕事の関係で、2001年からメキシコ、2004年からアメリカに住むようになったのがきっかけですね。当時からウルトラライト(UL)のスタイルで歩いていたのですが、ULはロングトレイルで培われたものなので自然と興味を持つようになったんです。

──2カ月弱歩いてみて(インタビュー時)、どういう印象をもちましたか。

勝:よくATはソーシャライズされている(社会性、社交性があるという意味)といわれるのですが、そこは強く感じました。町の人々はホスピタリティにあふれていて、ハイカーをもてなしてくれます。歩いている人の存在やその行為の意味をちゃんと理解しているんです。日本でお遍路を歩いたときと同じ印象を抱きました。ほかのハイカーに関しても、私自身歩く前は自分たちだけで楽しんでるイメージがあったのですが、実際はそうではなくて。謙虚さや感謝の念をもち、他者との関わりを大切にしています。ハイカーとしてとても居心地がいいですね。

──そこがATの魅力でもあり、ハイキングの魅力でもあるのでしょうか。

勝:そうですね。私は20代のころはクライミングを中心に垂直方向への挑戦を続けていました。自分との戦い、限界への挑戦がおもしろかったのですが、それが徐々に水平方向に変わってきて。人や町、文化、歴史と触れ合うハイキングの楽しさに気づくようになったんです。

──日本で次々に誕生しているロングトレイルとの違いを感じたりはしますか。

勝:日本でロングトレイルを作る動きはすばらしいと思うのですが、歩く人に対する魅力づけが不足しているかなと。ATを歩いて実感したのは「ローカルな人や町とのつながり」、「ボランティアへの感謝の気持ち」、「ハイカー同士の交流」が、魅力の源泉であるということ。入れ物ができただけではダメで、その先を整えないとたとえば東海自然歩道みたいに、道はいいけど歩く人が少ないとなってしまう。ただお遍路はATに近いと思いますよ。ですから、お遍路の文化をロングトレイルに取り込めば、日本ならではのハイキングカルチャーが生まれるんじゃないでしょうか。

アパラチアン・トレイルは、歩く人、支える人の善意によって成り立っている

なんてすばらしい文化なのだろう。正直、そう思った。景色がいいとか、トレイルが歩きやすいとか、そういうレベルではない。たとえば、だれかに「オススメの山を教えてください」といわれたとき。選ぶ基準は、相手にもよるが景色や難易度、山小屋、テント場あたりになってくるだろう。しかし、もしATを勧めるとすれば、その理由は “文化”。“ロングトレイル・カルチャー”である。

町をあげてのイベント「トレイル・デイズ」に加え、ハイカーを支える人々がいて、トレイルをメンテナンスするボランティアがいて、良識あるハイカーがいる。どれかひとつでも欠けてしまったら、いまのATは存在しないだろう。言い方を変えれば、それらがあるからこそ、ATならではの魅力が生まれ、たくさんの人々が憧れを抱き、毎年のように足を運ぶのである。

僕は今回、総延長約3,500kmのうち260kmほどを歩いた。絶景ポイントもたくさんあったし、歩くにもってこいのエリアも多々あった。でも、それ以上に僕の心を動かしたのは、前述のファクターだった。そういった人々との出会いによって、ハイキングがより楽しくなったし、ATにも愛着がわいたし、歩く意味も感じた。そしてロングトレイルを歩くということは旅なんだな、と改めて思った。良し悪しではなく、登山とも物見遊山とも別物なのである。

日本にも、ATのような文化が味わえるロングトレイルができると、もっともっと歩く人が増えるのではないかと思う。もちろん、アメリカに倣えというわけではない。重要なのは、日本ならではの文化が詰まったトレイルであること。そのためには、時間と労力が必要になる。ATも最初に道ができたのは1937年。つまり、いまに至るまで100年近い歳月がかかっている。焦ることはない。日本のロングトレイルの未来は、まだまだこれから。時間をかけて築き上げていくことが大切だ。

SHARE

PROFILE

WILDERNESS 編集部

知的好奇心旺盛なアウトドア好きを、さらなる冒険の世界へ誘うメディア。国内外の秘境や圧倒的な自然現象を取材した多彩なルポで掘り下げ、好奇心と行動を刺激する内容で奥深き自然を旅する魅力を伝えます。

知的好奇心旺盛なアウトドア好きを、さらなる冒険の世界へ誘うメディア。国内外の秘境や圧倒的な自然現象を取材した多彩なルポで掘り下げ、好奇心と行動を刺激する内容で奥深き自然を旅する魅力を伝えます。