世界が注目するアウトドアブランド、【TETON BROS.(ティートンブロス)】の新章がはじまる

PEAKS 編集部

- 2025年09月01日

INDEX

日本が誇る人気アウトドアブランドのTETON BROS.(ティートンブロス)が創業17周年を迎えるにあたり、ロゴの刷新を含めたブランドの再構築を行なう。親しまれてきた「マウンテンライオン」から新たに生まれたクリーンな「ループ」ロゴへ。ティートンブロスのこれまでと、これからについて、代表の鈴木紀行さんにお話を伺った。

編集◉PEAKS編集部

文◉伊藤俊明

写真◉宇佐美博之

関係者が集ったパーティ

2024年12月某日、ティートンブロスのオフィスで小さくも温かいパーティが催された。メディア関係者を招待して開かれた集いは2025年秋冬製品の展示会を兼ねていたが、そこに並ぶ新製品のサンプルに違和感があった。

マウンテンライオンがいない。

あるべき位置には、見たことがないロゴマークが付いていた。

「ティートンブロスは、リブランディングします。次の秋冬シーズンにはロゴも変わります。情報解禁は9月1日ですのでご協力ください。くれぐれもSNSで匂わせたりしないように(笑)」

創業者の鈴木紀行はリブランディングの理由を説明したあと、そう冗談で締めくくった。

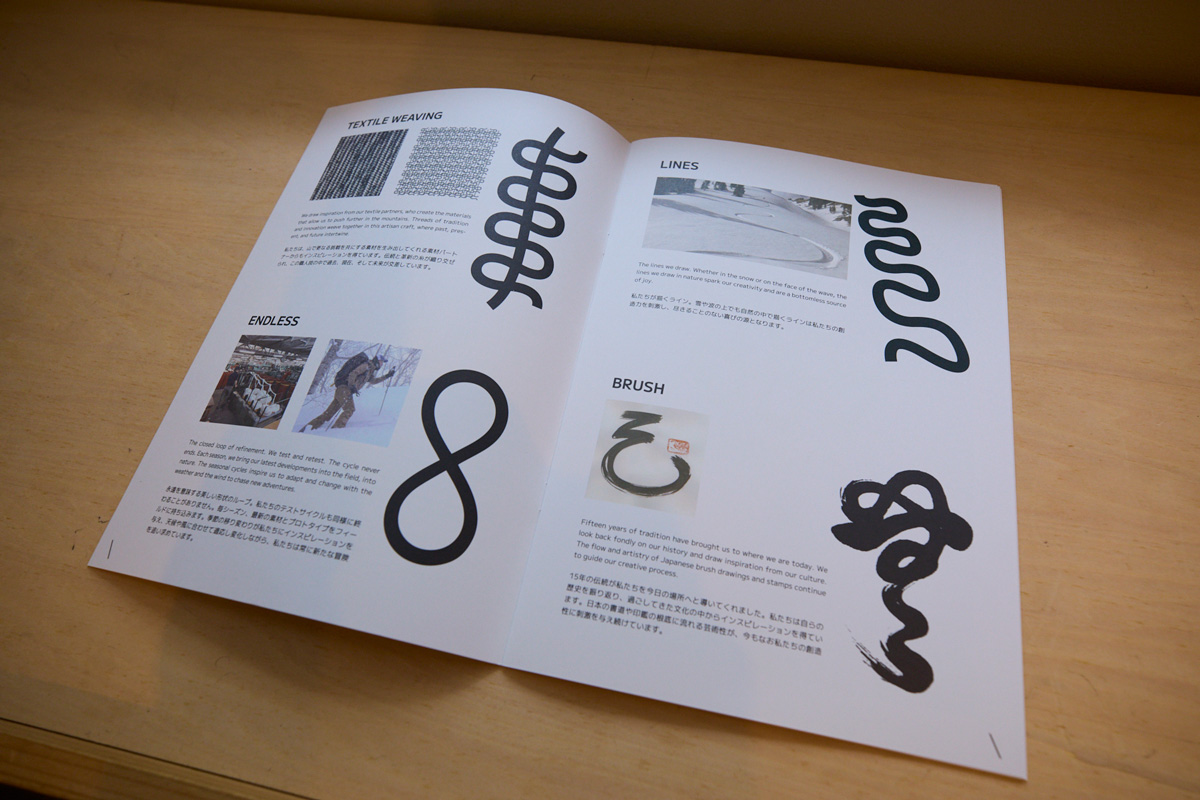

これまでティートンブロスの代名詞だったマウンテンライオンのロゴがブランドのスタイルを具象化して生まれたものだとするなら、新しいループロゴはもっとシンプルに、ティートンブロスの物作りを象徴するものになった。

それは、然るべき糸を選び、適切なカタチに織り、あるいは編むことから始まる終わりなき挑戦だ。

優美な曲線の重なりは、伝統と革新の糸を縦横にめぐらせて作る独創的な生地を表している。共に開発を手がける素材メーカーと密なコミュニケーションを積み重ねて目指すのは、これまでにないまったく新しいテキスタイルだ。

連続する曲線はまた、雪や波、トレイルに描くラインでもある。パウダーを舞い上げたシュプール、大波に刻むマニューバー、トレイルに連なる足跡……。春夏秋冬、自然のなかに描くラインは喜びであり、物作りの原動力となる。

永遠を意味するループは、無限に続くテストサイクルを意味している。新しい製品を開発し、テストし、改良する。素材や製法が進化すれば、その性能を最大限に引き出すアップデートが必要になる。物作りに終わりはない。

一筆書きのループは、書道や印鑑のイメージにも繋がる。いうまでもなくティートンブロスは日本発のブランドであり、自らの足跡や背景にある文化もインスピレーションの源だ。2007年の創業から17年、その積み重ねの結果としていまの姿がある。

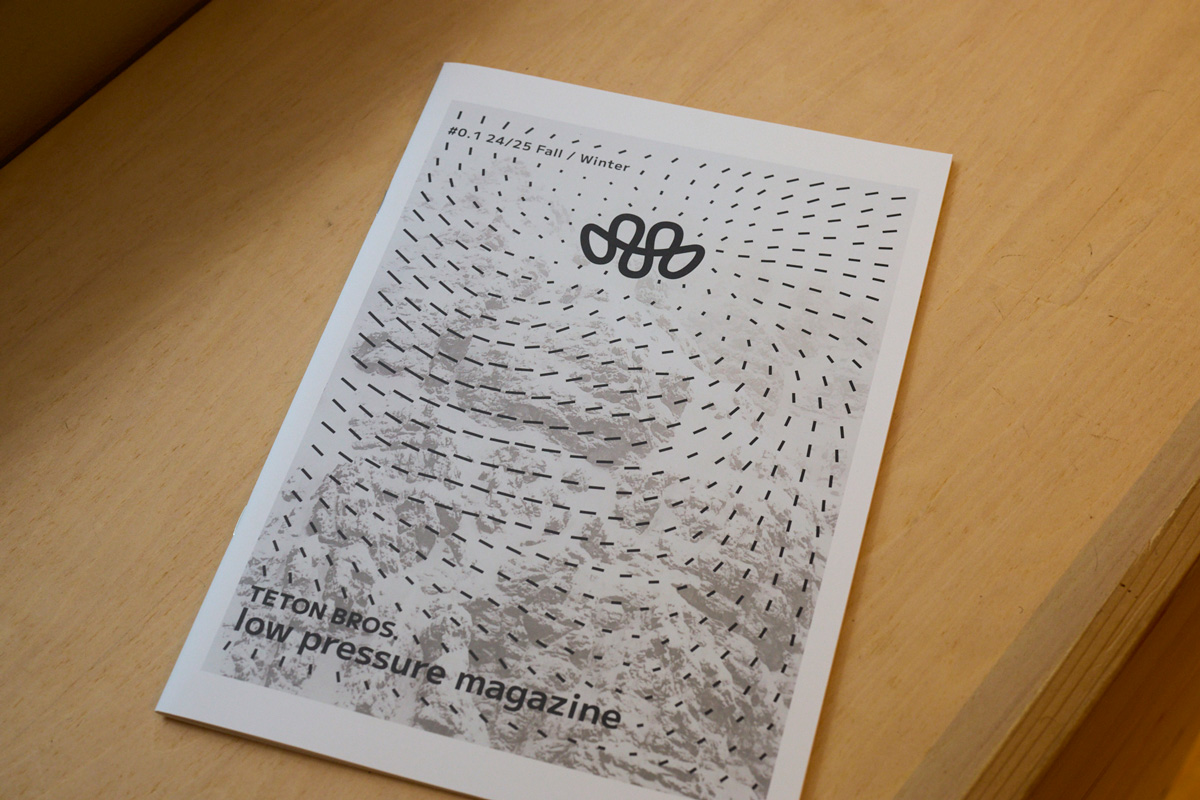

パーティでは、「TETON BROS. low pressure magazine」というタイトルの、美しい小冊子も配られた。この冊子は秋冬製品のカタログとあわせて再編集され、ティートンブロス製品の取り扱い店で配布される(興味がある方はお早めに)。

リブランディングについてもそこで触れられているが、新しいロゴに込められた思いは、これまでティートンブロスが続けてきた物作りの姿勢となんら変わりない。では、なぜいま再構築が必要なのか。ブランドの歩みをたどることで、その真意が見えてくる。9月1日の解禁を前に、改めて鈴木に話を聞いた。

創業前夜。アメリカのスキーウエアブランドで物作りを学ぶ

鈴木のキャリアは、アメリカのスキーウエアブランド、「スパイダー」の輸入代理業からスタートした。学生時代はサッカー選手として活躍。大学卒業後に渡米し、ワイオミング州ジャクソンホールでアウトドアインストラクターとして働いていた鈴木は熱狂的なスキーヤーになっていたが、仲間と始めたビジネスはまだまだおぼつかなかった。

「創業者のデイビッド・ジェイコブスは、『お前たちはしょせんスキーヤーなんだから、このブランドでビジネスの勉強をしなさい』と言ってくれました。その言葉どおり、最初の数年は売り上げが少なくてもなにも言わずに見守ってくれました」

時は1990年代後半。スパイダーはブランドの最盛期に向かって、飛ぶ鳥を落とす勢いで業績を伸ばしていた。

「そのころのスパイダーはイケイケでした。USナショナルチームのサプライヤーで、いまやレジェンドと呼ばれるようなスキーヤーを軒並みサポートしていたし、『POWDER Magazine』の裏表紙は向こう3年間契約している、そんな感じです。物作りも決められた予算のなかで行なうのではなく、スキーヤーが求める最良のものを作るという姿勢でした。素材ひとつ選ぶのにも妥協はなく、あらゆる生地メーカーや素材メーカーが営業に来て、『どれでも好きなものを使ってくれ』と最新素材からベストなものを選ぶことができました」

社風もオープンで、隠しごとはなにひとつなかった。

「新しいディストリビューターが加わると“Welcome to our family.”と言って歓迎してくれました。セールスミーティングに行くと社長室も資料室も解放されていて自由に出入りできたし、そこにはデザイナーはもちろん、ケント・クライトラーやセス・モリソン、CR・ジョンソンのようなサポートスキーヤーも来ていて、物作りの最前線から実際に製品を使う世界のトップレベルの意見まで、自由に話を聞くことができました」

恵まれていたと自ら振り返るとおり、鈴木が見たのは物作りの理想的な環境だった。しかし、それも長くは続かなかった。スパイダーは買収されて、企画の段階から参加していたアウトドアウエアの新カテゴリーが、発売目前に水泡に帰してしまった。

「アウトドアリテーラーショーですごく大きなブースをつくって、大々的に立ち上げたプロジェクトでした。いまでも忘れない『デナリジャケット』というシェルは、最良の素材と超音波圧着を使った当時の最先端モデル。サンプルも揃っていたのに、すべて無くなってしまいました」

情熱を傾け、今後の展開にも期待を寄せていただけにショックも大きかった。作りたかったのは、ゲレンデを離れて山へと向かう道具としてのウエア。スキー業界におけるフリーライドの市場はまだ小さかったが、ライダーたちは自然地形を利用した「飛び」からビッグマウンテンへと移行しつつあり、パウダーやバックカントリーへと向かう流れは確実に広がっていた。

ティートンブロスの立ち上げは、行き場をなくしたエネルギーを昇華させる自然のなりゆきだった。

17年間ブレない製品開発の姿勢

2007年、ティートンブロスは鈴木の自室で、パートナーの坂口ジュンコとともに静かにスタートした。ウエアのデザインや開発の主な部分は鈴木が担当し、カラーリングやウィメンズモデルのディレクションを坂口が行なった。

レジャー白書によると、日本のスキー/スノーボード人口は1998年の1800万人をピークに減少を始め、2007年には約半数の960万人まで減少していた(2020年にはさらにその半数の430万人まで落ち込んでいる)。

「スキー人口はがくんと減っていて、やめた方がいいと言う人もいました。でも、スパイダーで知り合った取引先のなかには、サンプルも見ずに無条件で『買うよ』と言ってくれた人もいて、あのタイミングで始めたのはよかったと思っています」

生まれたばかりのブランドに収入はなく、ふたりは「外貨を稼ぐ」と称して、複数の仕事を掛け持ちして資金をつくった。

最初に手がけたのはTBジャケットとTBパンツ。頭のなかには明確なイメージがあった。防水・防風性や通気性などのスペックは担保したうえで、動きやすさと換気性能を追求する。

立体裁断のセオリーはスパイダーで学んだ。加えて、体育大学で解剖学を学んでいた鈴木には、人の関節の動きや骨と筋肉の連動に関する正確な知識があった。そしてなにより、彼自身がスキーヤーだった。悪天候をものともせず、思いどおりに動けるシェル。頭のなかのイメージを実現するために、パタンナーとの二人三脚でデザインを煮詰めた。

「最低限、関節の可動範囲をじゃましないカッティングにしたいと思っていました。そのためにはどうすればいいのか、パタンナーの引き出しを開きながら試行錯誤しました。時間をかけたのは肩周りや背中の動きを妨げないパターンです。独特な肩のカッティングは肩甲骨の可動を意識した名残りなんです」

従来のシェルでとくに不満を持っていたのが換気性能だった。多くのブランドが採用する脇の下のベンチレーションは、レインテスト対策として雨が入らないことを優先したものだ。バックパックを背負っていると効率が悪いし、そもそもスキー/スノーボードをやろうとする冬の山は雨の心配は少ない。換気効率を高めるなら、ベンチレーションはウエアの前面に配置するべきだと鈴木は考えていた。TBジャケットのそれは、胸元から腰にかけて斜めに大きく開く。

「最初は、なんでこんな場所に付けたの? と聞かれました。でも、前にある方が扱いやすいし、登りで体が前傾すれば、より大きく開いて外気を取り込めます。この位置に付けることで、体表近くを通る脇の下の動脈を効果的に冷やすことができます」

どんな細かいディテールにも、「なぜそうしたのか」という理由がある。生まれたばかりのブランドでスムーズにいくことはひとつもなかったが、求める製品のイメージが明確なぶん、迷いはなかった。ルートがどんなに険しくても、ゴールさえ見えていれば攻略法はいつか見つかる。しかし、最後の最後に思いもよらぬトラブルが待ち構えていた。

まだ小さいブランドにとって大きな壁となったのが素材の調達だった。ようやく見つけた3レイヤーの生地だったが、製品化目前でスペックを満たしていないことが発覚する。一年がかりの準備が、またしても……。

「だからといって、そのまま販売するわけにはいきませんでした。まだ収入はありませんでしたが、オーダーをもらったお店すべてを訪ねて謝罪しました。みなさん優しくて、謝りに行っているのにごはんに連れて行ってくれたりしました。1年先延ばしになったのにも関わらずオーダーはそのままで、キャンセルは一着もありませんでした」

翌2008年の秋冬シーズン、坂口自作の下げ札を付けた150セットのTBジャケット&パンツが店頭に並んだ。そのうちの50セットはウィメンズモデルだ。どんなに売れなくても、ウィメンズモデルも作ろうと決めていた。

「女性は骨格が違うので、ただサイズを小さくするだけでは不十分です。ちゃんと着るなら骨格に合わせてデザインして、実際に着て、テストする必要がありました」

来たる2025秋冬シーズンでTBジャケットとTBパンツは18回目の冬を迎える。ライダーやユーザーからのフィードバックや素材の変更を受けてアップデートを繰り返してきたが、基本的なコンセプトは当初からなにも変わっていない。

「紆余曲折ありながらも、最初のコンセプトのままここまで来られたということは、間違ってはいなかったんだなと思っています」

Always stay small. マウンテンライオンはここにいる

「会社を大きくしたいとか、一丁前のブランドになりたいという願望はあまりなかったんですけど、反面、いい工場を使いたいなら、いい素材を使いたいなら、ある程度の数量をつくれる規模にしなければという思いはありました」

ガレージブランドとしてスタートするのは、よくあること。マインドはそのときのままでいい。しかし、製品のクオリティを高めていきたいなら、相応の成長は欠かせない。

ティートンブロスは停滞することなく、爆発的なブームになることもなく、健全な成長を遂げてきた。物作りの姿勢は創業時から変わらず、これからも変わらないだろう。しかし、ブランドの将来を考えればどこかで舵を切らなければいけないと、鈴木は考えていた。

ブランドの名前には、原点となったワイオミング州ジャクソンホールを象徴するグランド・ティートンと、共にブランドをドライブする仲間(Bros)への敬意が込められている。

「みんなの助けがなければ、ここまでこられなかった」と鈴木は言う。スパイダーで繋がった世界中のディーラーのいくつかは、いまティートンブロスの製品を扱っている。製品に使用する主な素材は、あるものをただ使うのではなく、素材メーカーとともにオリジナルを開発する。サンプルをテストするガイドやライダー、ユーザーに伝えるショップスタッフ、仲間はどんどん増えていく。ふたりだった社員は8人になった。

「年を重ねるごとに関わる人も増えてきて、この先なにが必要になるだろうと考えるようになりました。コミュニケーションのなかで、たとえばブランドの説明をするときに、『鈴木と坂口が……』とその成り立ちから伝えるのが本当に適切なのか。それよりも、ブランドにひとり歩きさせるというか、物作りの姿勢や哲学を伝える方がいいんじゃないかと思うようになったんです」

マウンテンライオンは、グランド・ティートンに棲むネコ科の大型獣。数は多いとされるが、人間の存在に気がつくと隠れてしまうため、その姿を目にすることは稀だ。鈴木は遠くにその姿を認めたことがあるが、それも一度だけのこと。マウンテンライオンのロゴは、その俊敏さと力強さ、自然環境への適応力と神秘性を象徴し、それを体現できるブランドでありたいという願いが込められていた。

「マウンテンライオンのロゴは、自分たちの思いを込めて作りました。でも、そこにみんなの思いを後付けするよりは、それぞれの思いが入った新しいロゴを作って、みんなが『自分のブランドです』って言えるようにしたいと思ったんです」

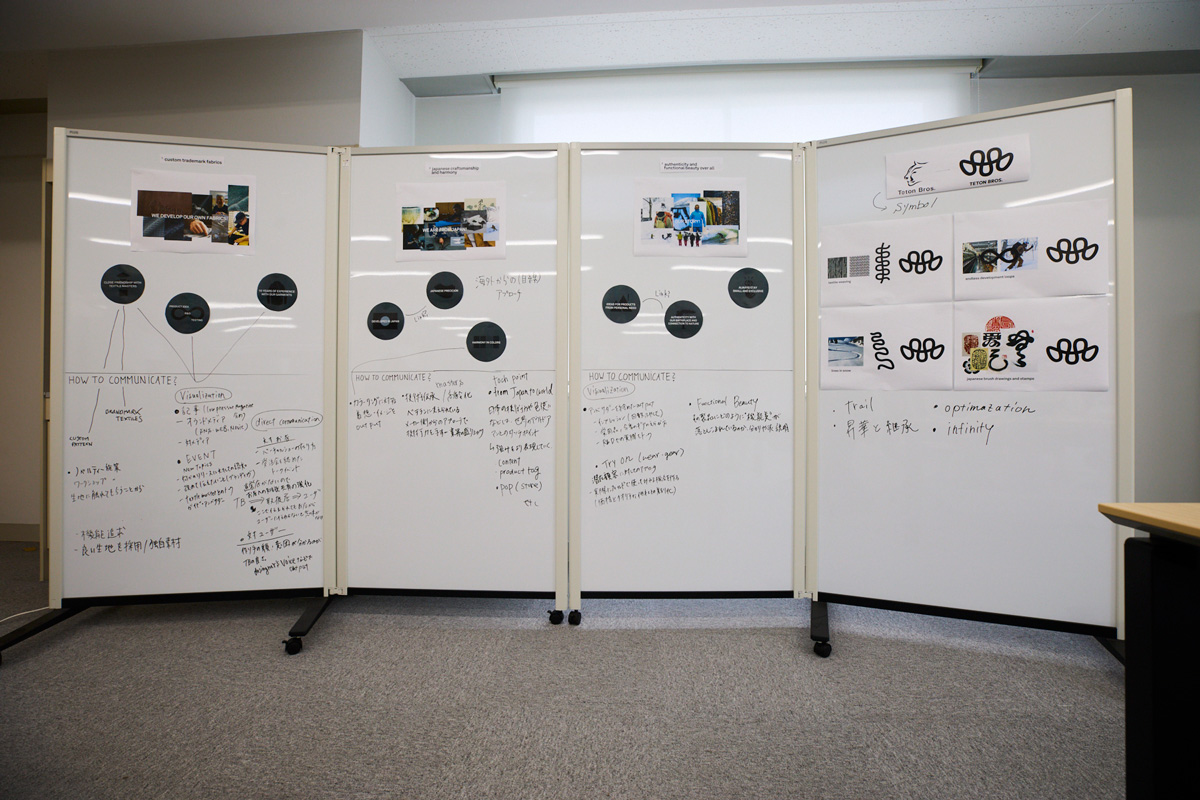

新しいロゴは、スイス在住のデザイナー、セバスチャン・マルスカの手によるもの。シューズブランド「On」の立ち上げに参画した4人のうちのひとりで、ティートンブロスのワンデイバックカントリーパック「アマウティ」をデザインし、今季登場するグローバルジャケット&パンツも手がけた。

「セバスチャンには、自分たちの物作り、人の輪とか、継続的な開発を大切にしていることを伝えました。そうしたら『それじゃあ、終わりのないループにしよう』と、ただのインフィニティではないループロゴをつくってくれました」

展示会に合わせて来日していたセバスチャンは、ループロゴが象徴するものごとを、鈴木がいない場所でスタッフに伝えた。そのときのホワイトボードは、いまもそのまま残されている。あとからそれを見た鈴木は、“always stay small and exclusive. (小さく、特別であれ)”という言葉に驚いた。

「自分たちで言うならともかく、Onをあそこまで大きくしたデザインチームのひとりにそれを言われたことに価値を感じました。大きくなることの弊害もありますよね。たくさんの人が絡むことになるし、物事を進めるのにいくつものステップが必要になる。いらないコストを製品に乗せる必要も出てくるかもしれません。ビジネスとしてはありかもしれませんが、うちはブランドでありたいし、ずっと物作りを続けていきたいんです」

「物作りって、やっぱり終わりがないんですよ」

その一言には、きっと言葉にならないいろいろな思いが込められている。

マウンテンライオンは隠れてしまったが、グランド・ティートンのどこかでじっと息を潜めているように、いまもここにいる。その魂は変わらず引き継がれ、ティートンブロスの第二章を支えていく。

SHARE

PROFILE

PEAKS 編集部

装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。

装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。