あえて人力を用いる道具を使うことで「快適」の外に飛び出し、自然に寄り添う|筆とまなざし#443

成瀬洋平

- 2025年11月27日

ミラーウォール登攀の際のボルトの話

先日、クライミングジム「KO-WALL滋賀リード店」で行なわれたトークイベントに行ってきた。パタゴニアが主催するもので、ゲストはパタゴニアアンバサダーで来日中のベルギー人クライマーのショーン・ヴィラヌエバ・オドリスコール。世界中の辺境の地にある大岩壁を登るビッグウォールクライマーである。対談相手は同じくパタゴニアアンバサダーの横山勝丘さん。昨年ショーンが行ったグリーンランドのミラーウォールと呼ばれる大岩壁でのクライミングの話を軸に、その遠征に参加するはずだった倉上慶大さんのことなどが語られた。詳しくは別のサイトを参照してもらうことにして、備忘録として印象深かったことを書き記しておきたい。

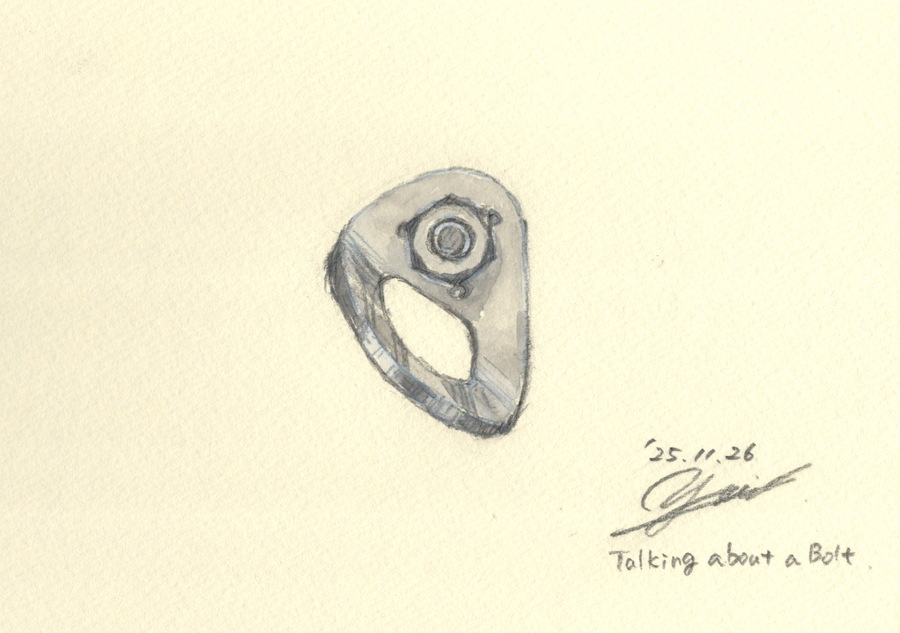

印象的だったのはボルトの話。ミラーウォールを新しいラインから登った際、基本的にはクラックにカムなどのリムーバブルプロテクション(岩を傷つけず回収可能なギア)を使って支点とするが、どうしてもそれらがセットできず、危険な場合にのみボルトを用いたそうだ。アンカーを含めて合計18本のボルトを打ち込んだという。

現在、フリークライミングのルートを開拓する時には電動式ハンマードリルを用いてボルト穴を開けるのが一般的になっている。とくにショートルートでは地面から登りながらボルトを打つのではなく、予め岩の上から懸垂下降してクリップしやすい場所にボルトを設置することも多い。ハンマードリルを用いれば、岩の硬さにもよるが1分足らずで穴を開けることができるし、体力も根気もさほど必要としない。ぼく自身もハンマードリルを用いている。

けれども、ショーンらは電動ドリルを用いず、手打ちボルトにこだわった。場合によっては1本のボルトを打つのに1時間もかかったという。僻地では充電できないということもあるだろうが、きっと理由はそれだけではない。

「快適」の外に飛び出ること

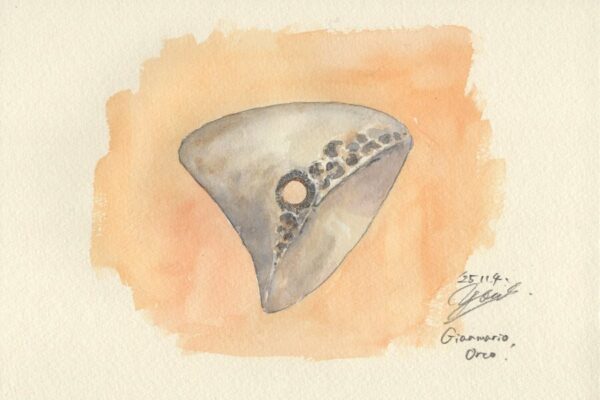

手打ちドリル(ハンドドリル)は、ビットを岩に当てがいハンマーでドリルを叩くことで少しずつ岩に穴を開けることができる。根気強く深さ7cmほどの穴を開けるのだが、不安定なプロテクションに身を預けながら行なわなければならず、想像どおりとても恐ろしいらしい。ハンドドリルとハンマードリルでは、同じ岩に穴を開けるという行為に対して比べものにならないほどに労力の違いがある。

フリークライミングでは「できる限りボルトを用いない」というミニマムボルトの考えが尊重される。そこにハンドドリルを用いることで「それだけの労力を用いてまでそこにボルトを設置する必要があるのか」を必然的に自問することになる。安易な気持ちでボルトを打つことができなくなるはずだ。

倉上さんは小川山のマラ岩の「Pass it on」を初登した際、全てのボルトを手打ちで打った。ヨセミテではいまも「電動ドリル禁止」という厳しい戒律があり、それに倣ったのだという。本人にそのことを聞くと、

「まあ、完全に自己満足ですけどね(笑)」

とはにかみながら話してくれたのだが、そこにかける思いは相当なものであっただろう。

電動工具など、生身の人間の力以上の道具を使えば、人と自然との折り合い点は人間の側にやってくる。しかし、あえて人力を用いる道具を使うことで、その折り合い点はずっと自然の側に寄っていく。そのような思考を日常生活に応用したとき、もっと別な生活様式や社会のあり方を模索できるのではないかと思う。新しい社会を創造するための大きなヒントになるのではないか、と。質問しそびれてしまったけれど、普段の生活のなかでそのような思考が反映されていることがあれば教えてほしかった。

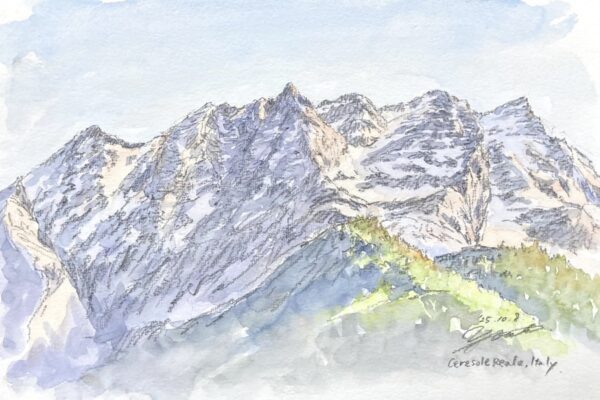

ちなみに、ショーンは2023年、2024年とグリーンランドに遠征しており、初年はスコットランドから全長14mのセールボートでグリーンランドへ向かっている。これもできるだけ動力に頼らないようにするためだろうが、その航海だけでもおどろきの冒険である。

毎年「より快適」な山道具が発売され、なんの疑いもなく「快適」な道具を選んでアウトドアへ出かける。しかし、ふと立ち止まって考えると、それによって自然から受け取る刺激は小さくなってしまってはいないだろうか。果たして、自分にとってどちらがより意味の深い経験になるのだろう。

「快適ではない」状況に身を置くこと。「快適」の外に飛び出ること。その大切さについて気付かされた一夜だった。

著者:ライター・絵描き・クライマー/成瀬洋平

1982年岐阜県生まれ、在住。 山やクライミングでのできごとを絵や文章で表現することをライフワークとする。自作したアトリエ小屋で制作に取り組みながら、地元の岩場に通い、各地へクライミングトリップに出かけるのが楽しみ。日本山岳ガイド協会認定フリークライミングインストラクターでもあり、クライミング講習会も行なっている。

SHARE