目に鼻に耳に|旬のライチョウと雷鳥写真家の小噺 #57

高橋広平

- 2025年10月13日

紅葉の時期である。例年多くの登山者が訪れる上高地・涸沢はどうやらよく染まっているようである。私はというと人混みが極端に苦手なので自分の目で見たことはないのだが、涸沢に勤めている友人の便りで様子を知ったりして紅葉を楽しんでいる。山の秋は短く名残惜しい。四季という日本の風情のひとつをこれからも永く愛でられることを切に願うばかりである。

編集◉PEAKS編集部

文・写真◉高橋広平

目に鼻に耳に

山の上ではひと足先に涼しく、いや、そこそこ冷える朝も珍しくなくなってきた今日このごろ。高山帯の植物もいい塩梅に紅に黄に、己の性質にならいその葉を染めている。もっともその雅な景色を拝むためには、昨今話題の絶えないクマがひしめく樹林帯を抜けていかなければならず、精神的負担がやや大きい。先般購入したクマスプレーを腰に提げ、茂みの奥の物音や秋独特の香りに違和感がないかを注意して高山帯への歩を進める。

私はフィールド上では周りの様子をうかがうために「目」はもちろんのこと「耳」と「鼻」を使う。いわゆるゾーンに入った状態では残雪の上を歩くライチョウの足音を聞き分けることのできる聴覚と、ある程度の獣臭を嗅ぎ分けられる嗅覚を発揮する。ちなみにライチョウに対してはとくに匂いを感じるシチュエーションを経験したことはあまりない。ライチョウの卵が孵化したのちに放棄された殻が強めの腐敗臭を放っているのを感じたくらいである。

つまり私にとって聴覚は、音の方角と大きさや鳴りの性質からおおよその距離と対象の大きさを探ることができるので、ライチョウなのかそれ以外か、それ以外がサルなのかクマなのか、はたまたカモシカなのかを識別する役割を、嗅覚は季節を感じることと危険を察知する役割を担っている。

そうこうして標高を上げて無事に稜線へ。幾年にも渡って調査している山域の撮影ポイントに差し掛かった。少し到着するのが遅くなったせいか、葉はほぼほぼ枯れ落ちてしまったが、そのぶん赤々とした果実を纏ったナナカマドが目に飛び込んでくる。背景は暗めの土砂ののり面、見る角度によってナナカマドの樹勢が栄えて見える、写真的に好適所である。

ライチョウが居たら画になるのにな、と思いを巡らし近づくと……、居るではないか、ライチョウさんが。驚かせないように慎重にかつ素早くカメラをザックから取り出す。当のライチョウさんは秋の味覚に舌鼓を打っているのか、ナナカマドの枝に器用に乗りその実をついばんでいる。

今回の一枚は鮮烈に目に飛び込んでくる「赤」に彩られたライチョウの写真である。写真は目で見るものであるがゆえにインパクトがあるに越したことはない。とくに山での赤みは秋特有のものなので、こういうシチュエーションは願ったり叶ったりである。

今週のアザーカット

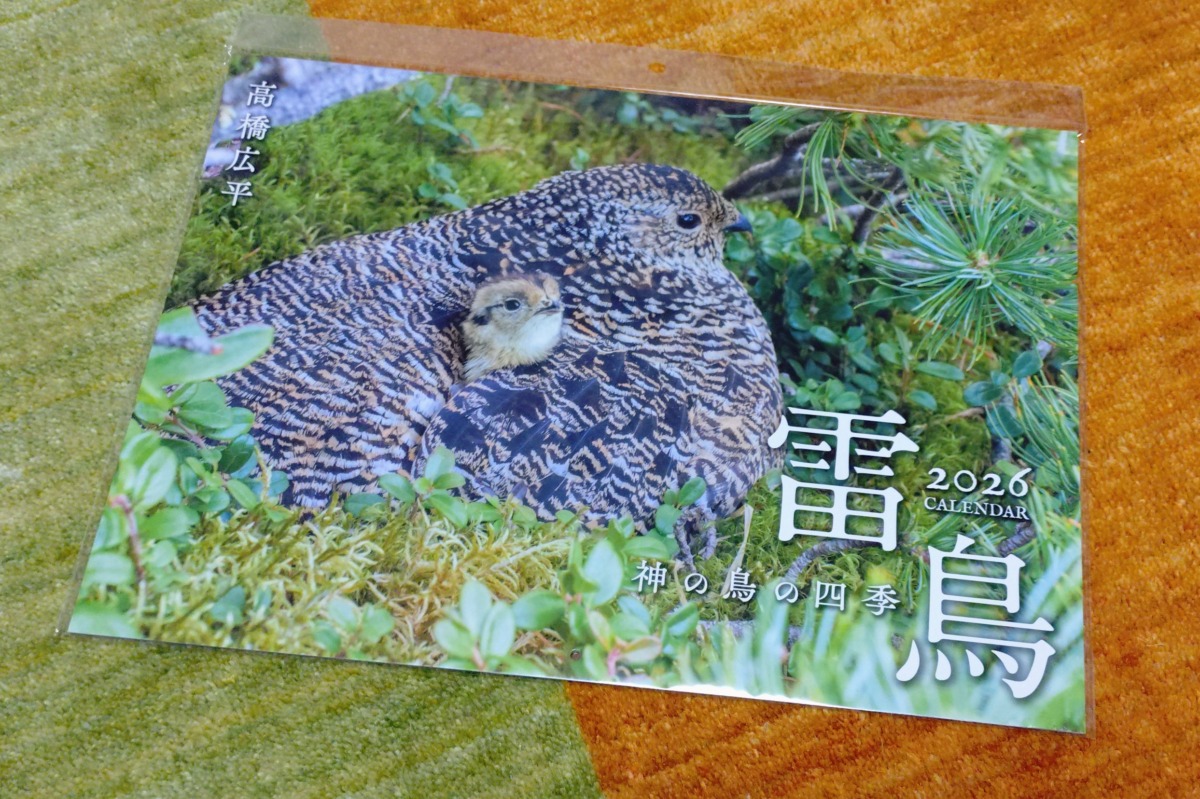

前回も紹介した、2026年版ライチョウカレンダー。先日近所の大型書店で発売しているのを確認しました。全国の書店で取り扱っているカレンダーなので、みなさんのお近くの書店でもそろそろ出回っているのではと思います。ちなみに撮り手としては、3月の写真が茶目っ気に溢れていて好みであります。なお、次の2027年版が出せるかどうかは例のごとく売り上げ次第ですので、お求めの際は「使用・保存・布教」としておひとり様3部ほどお買い上げいただければ大変ありがたいです。笑

*****

▼PEAKS最新号のご購入はこちらをチェック

SHARE

PROFILE

PEAKS / 雷鳥写真家・ライチョウ総合作家

高橋広平

1977年北海道生まれ。随一にして唯一のライチョウ専門の写真家。厳冬期を含め通年でライチョウの生態を紐解き続けている。各地での写真展開催をはじめ様々な方法を用いて保護・普及啓発を進めている。現在「長野県内全小中学校への写真集“雷鳥“贈呈計画」を推進中。 Instagram : sundays_photo

1977年北海道生まれ。随一にして唯一のライチョウ専門の写真家。厳冬期を含め通年でライチョウの生態を紐解き続けている。各地での写真展開催をはじめ様々な方法を用いて保護・普及啓発を進めている。現在「長野県内全小中学校への写真集“雷鳥“贈呈計画」を推進中。 Instagram : sundays_photo